政経学部NEWS

浜口ゼミから十大学合同セミナーに参加者が出ました

2019.07.25(木)

ゼミ

第47回十大学合同セミナーが4月から7月にかけて行われ、政経学部の浜口ゼミから3年生の酒井孝介君、栗原拓実君が参加しました。

十大学合同セミナーとは

十大学合同セミナーとは、早稲田、明治、東京女子大をはじめ、津田塾や獨協といった様々な大学の学生が集まり、実践的な学習によって国際関係論への知識や思考力、複眼的なものの見方を養成することを目的とした学術団体です。学習と交流という二つの理念を軸に運営されており、実践的な学習として議論と 共同論文執筆があげられ、それらは学生主体で進められます。活動期間は4月から7月までの3か月間です。十大学合同セミナーの歴史は古く、1973年に現慶応義塾大学名誉教授の池井優氏、前JICA理事長の緒方貞子氏らによって創設され、今年で47期になります。

今年のテーマは「グローバリゼーションからの挑戦~主権国家の役割とは何か~」です。この全体テーマに対して5つのセクションに分かれ、それぞれのセクションで違った観点から論文執筆をしました。今期は紛争、環境、経済格差、移民、情報社会の観点から考察しました。

詳しくはこちら 第47期十大学合同セミナー

十大学合同セミナー論文執筆合宿/総括合宿

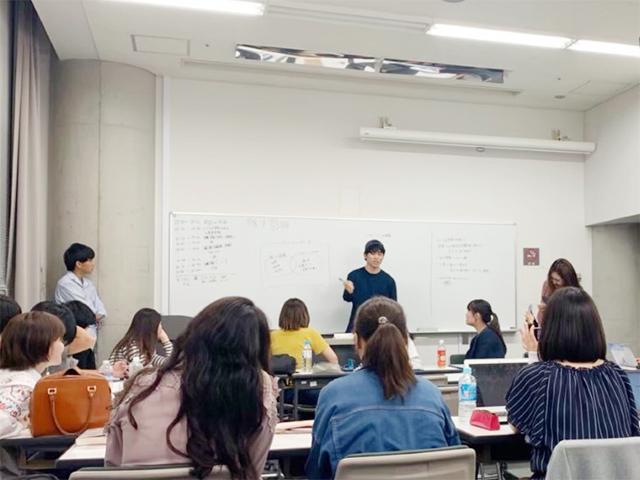

十大学合同セミナーの活動期間は3か月ですが、その間に2回の合宿が設けられています。まず、論文執筆合宿についてですが、この合宿の目的は、論文を書き上げるということです。最後の詰めの段階なので、作業は夜通し行われます。次に、総括合宿についてですが、これは十大学合同セミナーの活動を締めくくる合宿です。各セクションが論文の内容を発表し、表彰式を行います。数名の先生にもお越しいただき、アドバイスや講演をしていただきました。今年は統括合宿ではパワーポイントを使用したプレゼンテーション形式の発表を行いました。

参加者の感想

政経学部 法律政治学科3年 酒井 孝介

私は今年、環境セクションに所属し、3ヶ月、21人の仲間と4人のチューターさんと共に勉強し、論文を執筆しました。環境セクションでは、日本における行き場のない廃プラスチック問題に着目し、新たなラベリング制度を用いたリデュースの提案について論文を執筆しました。私はこの3ヶ月、他大学の学生の方と共に議論することで、多くの刺激を受けました。多角的な視点を得ることができ、成長できたのではないかと感じております。また、一つの論文を書き上げることの難しさ、自分の意見を上手く伝える難しさも同時に実感しました。私を含め、21人で一つのテーマを決め、結論を出すまで、意見が衝突することもありました。しかし、何度も議論していくなかでお互いの国際関係に対する強い思いを受け入れ、仲間として同じ方向を向き、論文を執筆することができました。論文が完成したときの達成感、興奮、感動は忘れられません。十大が終わった今、寂しさを感じているほど3ヶ月という時間は短くも長い、非常に濃いものでありました。

政経学部 法律政治学科3年 栗原 拓実

私は、拓大で特に関心を持って学んでいる国際関係についてさらに知見を広げ、多くの経験を通じて自分の成長に繋げたいと思い、十大学合同セミナーに参加しました。私は情報社会セクションに所属して、22人の仲間と3人のチューターさんと共に勉強し、論文を執筆しました。論文では、サイバー空間における個人のプライバシー侵害に着目し、改善するために主権国家はどのような政策に取り組むべきかについて、執筆しました。この3ヶ月間、論文の執筆に向けて毎週2回のセクション会議において、毎回夜遅くまで学習や議論を繰り返しました。他大学の学生の方々との議論を通して、多くの知見を得ることができたと同時に、意見を上手く伝えることの難しさを実感しました。さらには議論がまとまらないことも多々ありましたが、仲間とお互いに理解し合いながら少しずつ議論を進めることで、論文を完成させることができたのだと思います。私は遠距離通学をしていることもあり、大学の学修等との同時並行は辛くもありましたが、仲間やチューターさんに支えられ、最後までやり遂げることが出来ました。